Website.png)

作曲家と曲目の解説

目次

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

生誕:1732年3月31日(神聖ローマ帝国ローハウ)

死去:1809年5月31日(オーストリア帝国ウィーン)享年77歳

ハイドンは、「交響曲の父」「弦楽四重奏の父」とも呼ばれ、古典派音楽の礎を築いた最重要人物のひとりです。モーツァルトやベートーヴェンに大きな影響を与え、後の西洋音楽の発展に決定的な役割を果たしました。

オーストリアの小さな町に生まれたハイドンは、少年時代にウィーンで聖歌隊員として音楽教育を受けたのち、貧しいフリーランスの音楽家として苦労を重ねました。やがてハンガリー貴族エステルハージ家の宮廷楽長として仕えることになり、その職に30年余りとどまりながら、膨大な数の交響曲、弦楽四重奏曲、ピアノ作品、オペラなどを手がけます。

この長期間にわたる宮廷生活の中で、ハイドンは孤立した環境にありながら、自由な創作の機会を得て独自の様式を育て上げました。彼は自らを「孤独によって創造力をかき立てられた」と語っており、その言葉どおり、形式の中に遊び心やユーモア、予想外の仕掛けを織り交ぜた作品は、聴く者を今なお魅了し続けています。

70歳を過ぎても創作意欲は衰えず、晩年にはオラトリオ《天地創造》などの傑作を生み出しました。ベートーヴェンの師としても知られ、温厚で誠実な人柄と、飽くなき音楽への探究心をあわせ持った、まさに「古典派の良心」と呼ぶにふさわしい作曲家です。

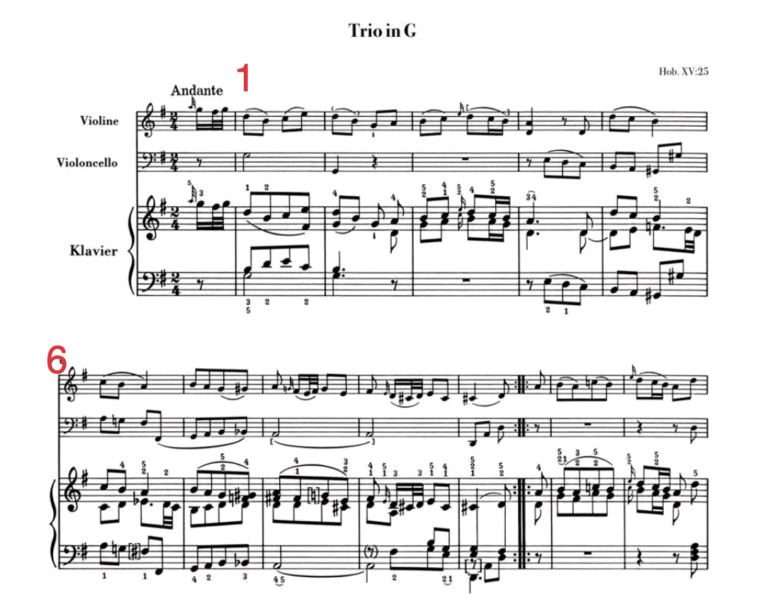

ピアノ三重奏曲 ト長調 Hob.XV:25, “ジプシー・ロンド” 第1楽章

この作品は、ハイドンが63歳のとき、2度目のロンドン滞在(1794–95年)の終盤に作曲された作品で、彼のピアノ三重奏曲の中でも最も有名なものの一つです。全3楽章からなり、特に終楽章に登場するジプシー風の主題によって、「ジプシー・ロンド」の愛称で広く親しまれています。

この曲は1795年、ハイドンがロンドンからウィーンに帰国する直前に完成されました。ロンドン滞在中、ハイドンは大きな成功を収めており、その音楽は貴族や市民を問わず幅広い聴衆に歓迎されました。当時のロンドンは産業革命のただ中にあり、政治的にも文化的にも活気に満ちた都市で、音楽市場も発展していました。ハイドンは、ロンドンのサロン文化や演奏会事情に適応しながら、当時のトレンドであった明快で輝かしい作風を取り入れ、特にピアノを前面に押し出した三重奏曲を多数生み出しました。

第1楽章「Andante」は、優雅で親しみやすい主題で始まり、変奏曲的に展開されていきます。ヴァイオリンとチェロが控えめながらも効果的に絡み合い、ピアノが豊かな装飾と軽やかなリズムで全体をリードします。このようなスタイルは、ロンドンの洗練された聴衆を意識したハイドンの工夫とも言えるでしょう。

この作品は、ロンドン滞在中に知己を得た女性ピアニスト、レベッカ・シュレーターに献呈されたとされ、彼女との親密な関係も創作の背景にあるといわれています。63歳という年齢にもかかわらず、この作品には老成よりもむしろ遊び心、リズムの活力、そして民族的なエネルギーに満ちており、ハイドンの創造力がいかに最後まで衰えることがなかったかを感じさせます。

クロード・ドビュッシー

生誕:1862年8月22日(第二帝政期フランス サン=ジェルマン=アン=レー)

死去:1918年3月25日(フランス パリ) 享年55歳

フランスを代表する作曲家、ドビュッシーは、音楽に「光と影」をもたらした存在です。彼の作品は、絵画の印象派にたとえられることが多く、聴く人の心に情景や色彩を思い起こさせるような、繊細で詩的な響きを特徴としています。

ドビュッシーはパリ音楽院で学び、22歳のときにフランスで最も権威ある賞「ローマ大賞」を受賞しました。しかし、当時主流だったドイツ音楽の形式や重厚な響きにはなじめず、イタリア留学中もしばしば規則に反した作曲をし、審査員たちを困らせたと言われています。彼は伝統にとらわれることなく、自分自身の内なる感性を信じ、やがて唯一無二の音楽スタイルを築き上げました。

その自由な精神は、性格にも表れていました。ときに辛辣で反骨的な態度を見せることもありましたが、同時に自然や詩、美に深く心を動かされる繊細な芸術家でもありました。例えば、ベートーヴェンの音楽を「重すぎる」と評したことがあり、自分にとって本当に大切なのは「音が語り出す瞬間」だと語ったと言われています。

代表作には、ピアノ曲《月の光》や交響詩《海》などがあり、その作風は「音の印象派」と呼ばれ、20世紀以降の音楽に大きな影響を与えました。

ヴァイオリン・ソナタ ト短調 第1楽章

ドビュッシーが53歳のときに作曲した本作は、彼の晩年に書かれた室内楽作品のひとつであり、生涯で完成させた最後の作品でもあります。

この作品は、第一次世界大戦下の1917年に書かれました。当時のパリは戦争による不安と疲弊に包まれており、兵士の大量脱走など軍内部でも動揺が広がり、市民生活も物資不足や空襲の恐れで大きなストレスを抱えていました。そんな中でも、芸術の火を絶やすまいという気概を持つ人々が支え合い、音楽や文学、絵画などが静かに息づいていたのです。

ドビュッシーはすでに末期のがんを患っており、体調が悪化する中でも、祖国フランスの芸術と精神を取り戻したいという思いを込めて「6つのソナタ」の連作を計画。その第3作として生まれたのがこのヴァイオリン・ソナタです。結局、彼が完成できたのはこの第3作までで、残りの3作は未完のままとなりました。

この作品は、静かで内省的な響きの中に、時折激しい情熱が立ち上がるような瞬間があり、病と戦いながらも創作を続けたドビュッシーの精神がしのばれます。初演は1917年5月5日、戦火に揺れるパリで行われ、ドビュッシー自身がピアノを演奏しました。演奏後には、「この曲を演奏するのはこれが最後になるかもしれない」と語ったとも伝えられており、その姿に深い感動を覚えた聴衆も多かったといいます。

印象派らしい色彩と詩的な美しさに満ちたこのソナタは、単なる病床の作品ではなく、芸術家としての誇りと気力を最後まで失わなかったドビュッシーの遺言のような一曲です。

アントニン・ドヴォルザーク

生誕:1841年9月8日(オーストリア帝国 ボヘミア)

死去:1904年5月1日(オーストリア=ハンガリー帝国 プラハ) 享年62歳

ドヴォルザークは、チェコ(当時のボヘミア)生まれの作曲家です。

幼いころは村の肉屋の息子として育ち、最初は肉屋の修業をする予定でしたが、音楽への情熱を捨てきれず、オルガン学校へ進学。オーケストラではビオラ奏者として活躍。独学で学んだ作曲は、後にブラームスにその才能を認められ、彼の推薦を受けてウィーンで出版デビューを果たしました。

ドヴォルザークの音楽には、チェコの民族舞曲や民謡のようなリズム・響きが自然に織り込まれており、素朴さと詩情、時には力強さも感じさせます。特に有名なのが「新世界より」交響曲ですが、室内楽にも数々の名作があり、親しみやすく、時に心にぐっと迫るような美しさがあります。

ちなみに、少年時代は鉄道技師に憧れたドヴォルザーク。鉄道オタクだったことでも知られています。作曲家として大成功を収めた後も、駅に立ち寄っては汽車を眺め、列車の時刻表を読むのが大好きだったとか。アメリカ滞在中も「作曲の邪魔をしない範囲で、近くの線路の見える部屋にしてほしい」と頼んだという逸話も残っています。クラシック音楽の巨匠でありながら、自然と人間味あふれる人柄が音楽からも感じられます。

弦楽四重奏曲 ヘ長調 第12番「アメリカ」作品96, 第1、2、4楽章

ドヴォルザークが52歳のときに作曲したこの四重奏曲は、彼がアメリカに滞在していた1893年、わずか3日間で書き上げたと言われています。作曲の舞台となったのは、アイオワ州の小さな町スピルヴィル。チェコ移民が多く住むその静かな土地で、彼は穏やかな夏を過ごしました。

この曲には、アメリカで出会った黒人霊歌やネイティブ・アメリカンの音楽の影響が感じられる一方で、彼の祖国チェコの音楽的エッセンスも随所にちりばめられています。異国に住みながらも、自分のルーツに根ざした響きを忘れない――そんなドヴォルザークの思いがにじむ作品です。

この曲に「アメリカ(The American)」という愛称をつけたのは ドヴォルザーク本人ではなく、後世の人々です。この四重奏曲がアメリカ滞在中に作曲されたことから、作曲直後からすでに「アメリカ四重奏曲」として親しまれるようになっていきました。ドヴォルザークの弟子や友人たち、出版社などが自然とそのように呼び始めたと考えられています。

全4楽章から成り、伸びやかで爽やかな第1楽章、素朴でどこか懐かしい旋律の第2楽章、民族舞踊風のリズムをもつ第3楽章、そして活気に満ちた終楽章と、どの楽章も聴く者の心をつかみます。

チェーザレ・プーニ

生誕:1802年5月31日(ジェノヴァ共和国 ジェノヴァ)

死去:1870年1月26日(ロシア帝国 サンクトペテルブルク)享年67歳

プーニは、19世紀を代表するバレエ音楽の作曲家の一人です。イタリア・ジェノヴァに生まれ、ミラノ音楽院で学んだのち、オペラや器楽曲も手がけましたが、特にバレエ音楽の分野で名を馳せました。

34歳でロンドンに渡ったプーニ。当時イタリアオペラやバレエの中心地だった由緒ある劇場、ヘロ・シアター(Her Majesty’s Theatre)でバレエ音楽の作曲家として成功を収めます。そして、その活躍がロシア皇室の目にとまりました。

1840年代後半、彼はロシア帝国に招かれ、1851年、49歳でサンクトペテルブルク帝室劇場の専属作曲家に正式に就任しました。当時のサンクトペテルブルクはロシアの首都であり、芸術と文化の中心地として急速に発展していました。皇帝ニコライ1世の治世下で、バレエは国の威信をかけた芸術とされ、多くの才能が世界中から集められていたのです。つまり、フランスやイタリアから来たバレエ・マスターや作曲家が宮廷バレエの中心を担っていました。

プーニはここで、マリウス・プティパなど名だたる振付家と共同制作を重ね、ロシア・バレエの黄金時代を築く一翼を担いました。彼の音楽は、物語性と舞踏性を兼ね備え、ドラマティックな展開と情緒豊かな旋律で観客を魅了し、生涯で300曲を超えるバレエ音楽を作曲しています。彼の音楽そのものは、今日あまり演奏されることはありませんが、ロシアが「バレエ芸術大国」となっていく流れの中で、初期の発展を担った重要な存在だったと言えるでしょう。

バレエ音楽《エスメラルダ》より アダージョ

《エスメラルダ》は、プーニがロシアに移った直後に作曲した重要な代表作です。原作はヴィクトル・ユーゴーの小説『ノートルダム・ド・パリ』で、ジプシーの踊り子エスメラルダと、彼女を巡って翻弄される人々の物語を描いています。

このバレエは、サンクトペテルブルクで初演されると観客から大喝采を受け、たびたび再演される人気作となりました。そして、プーニがロシアで地位を確立するきっかけとなり、その後のロシア・バレエ黄金期へと続く重要なレパートリーの一つとなりました。

プーニの音楽は、キャラクターごとに明確な主題が与えられ、情緒豊かで親しみやすい旋律が特徴です。《エスメラルダ》の中でもとりわけ有名なのが「アダージョ」で、エスメラルダと恋人の甘く切ない想いを描いた叙情的な場面に用いられます。バレリーナのしなやかな動きとともに、ゆったりとしたテンポで美しい旋律が流れ、観客の心をとらえます。

この「アダージョ」は現在、バレエ公演に限らず、ヴァイオリンとピアノの二重奏などでも単独で演奏される美品となっており、その繊細で優雅な雰囲気は、時代を越えて多くの聴衆を魅了し続けています。

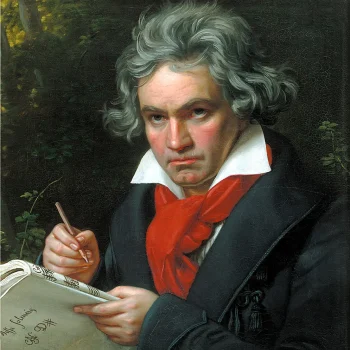

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

生誕:1770年12月17日(神聖ローマ帝国 ケルン選帝侯領 ボン)

死去:1827年3月26日(オーストリア帝国 ウィーン) 享年56歳

ベートーヴェンは古典派の伝統を受け継ぎつつ、ロマン派への道を切り開いた革新的な作曲家です。

幼少期にテノール歌手の父親から苛烈とも言われる指導を受けた後、若くしてウィーンに上京。激情的な感情表現と緻密な構築性を兼ね備えた数多くの名作を生み出しました。30代から徐々に聴力を失い、やがて完全に聴覚を失うという極限の状況に直面しながらも、内なる音楽世界を深め、交響曲や室内楽、ピアノ曲など数多くの名作を生み出しました。交響曲第9番では初めて合唱を取り入れました。

彼は、音楽を限られた階級の娯楽から、個人の感情や人間の尊厳を表現する芸術へと高めました。また、貴族の庇護に頼らず、楽譜の販売や出版契約によって生計を立てるなど、自立した芸術家としての道を切り開きました。作曲家の社会的地位の向上を追求し、「芸術家は単なる職人ではなく、社会に影響を与える知識人である」という新しい役割を築いたのです。

1827年の死去時には、約2万人ものウィーン市民が葬儀に参列。これは人口の約8%に相当します。この大規模な葬儀は、ベートーヴェンがウィーンの文化と人々の心に深く根ざした存在だったことを示しています。

ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調「春」作品24 第1楽章

このソナタは、ベートーヴェンが29歳の頃、1801年ごろに作曲されました。

「春」という愛称はベートーヴェン自身が付けたものではありません。19世紀後半以降、音楽作品に親しみやすいニックネームをつける風潮があり、第1楽章の明るく伸びやかな旋律が春の訪れを思わせるとして、後世の聴衆が自然にそう呼ぶようになりました。

初演はベートーヴェン自身がピアノを担当し、若手ヴァイオリニストのイグナーツ・シュパンツィヒとともに演奏されました。

このソナタは、当時ベートーヴェンの支援者だった資産家のモルツィン伯爵に献呈されています。モルツィン伯爵は、芸術・文化に深い関心を持ち、ハイドン、ベートーヴェン、シューベルトなどを支援した大銀行家でした。

「春」は、ベートーヴェンの作品の中でも特に人気が高く、220年以上にわたって演奏され続けている名作です。ヴァイオリンとピアノが対等に対話を交わすそのスタイルは、当時としては画期的で、今もなお聴衆を惹きつけてやみません。日本はもちろん、世界中の演奏会で愛されている、ベートーヴェンを代表するヴァイオリン・ソナタです。

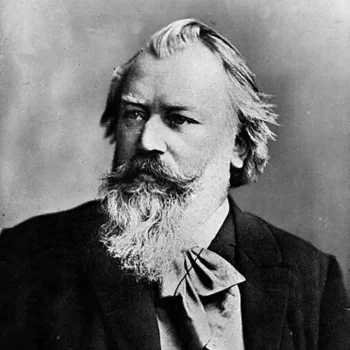

ヨハネス・ブラームス

生誕:1833年5月7日(ドイツ連邦 ハンブルク自由市)

死去:1897年4月3日(オーストリア=ハンガリー帝国 ウィーン) 享年63歳

19世紀ドイツを代表する作曲家のひとりであり、バッハ、ベートーヴェンに続く「3大B 」として広く知られるブラームス。

ハンブルクの貧しい家庭に生まれたブラームスは、幼い頃から父に連れられて酒場でピアノを弾いて家計を助けていました。少年時代から作曲の才能を示し、20歳のときにヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムと出会い、それがロベルト・シューマン夫妻との運命的な出会いへとつながります。シューマンは若きブラームスの才能に驚嘆し、彼を「新しい道を示す者」と称賛。特に妻のクララ・シューマンとは、生涯にわたる深い精神的な絆を築きました。ブラームスはシューマンの病気と死に深く心を痛め、クララを支えました。ブラームスは生涯独身を貫きましたが、クララへの想いは深く、その存在は彼の創作において重要なインスピレーション源となりました。

彼の性格は内向的で、頑固で皮肉屋な一面もありましたが、友情に厚く、作品に対しては非常に厳格でした。自作の多くを自ら破棄したとも言われるほど、音楽に対する妥協のない姿勢を貫いた人物です。

ベートーヴェンの音楽を深く尊敬していたブラームス。その影響は交響曲やピアノ・ソナタにも色濃く現れています。それと同時に、民謡やジプシー音楽の要素を積極的に取り入れ、作品に豊かなリズム感と情感をもたらしました。伝統と革新を独自に融合させた彼の音楽は、当時の音楽界において保守派と見なされながらも、20世紀の作曲家たちに多大な影響を与えました。

ヴィオラ・ソナタ 第1番 ヘ短調 作品120-1 第1楽章

このソナタは、ブラームスが60歳を超え、作曲活動からの引退を考えていた晩年に書かれた作品です。

彼は、当時出会った名クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトの演奏に強く感銘を受け、ふたたび創作意欲を取り戻します。その結果生まれたのが、2曲のクラリネット・ソナタ(作品120)であり、後にヴィオラ版も本人の手によって出版されました。

第1番 ヘ短調は、まさに「情熱的(appassionato)」という言葉にふさわしく、渋くも熱い感情が深く流れる作品です。第1楽章は冒頭から低音域で力強く始まり、哀愁と緊張感を湛えた旋律が広がっていきます。全体にはブラームス晩年特有の内省的な静けさと深い陰影が感じられ、構造の緻密さと情感の豊かさが絶妙に融合しています。

ヴィオラ版では、クラリネットとはまた異なる温かみと深みがあり、特に第1楽章では、ヴィオラならではの柔らかな響きが、内に秘めた情熱を一層豊かに伝えてくれます。引退を考えていたとは思えないほど創作への意欲と集中力が込められており、まるで晩年の静かな燃焼のように、ブラームスの精神が凝縮された作品です。

セザール・フランク

生誕:1822年12月10日(ベルギー王国 リエージュ)

死去:1890年11月8日(フランス 第三共和政 パリ) 享年67歳

ベルギー生まれで後にフランスに帰化したフランクは、19世紀後半のフランス音楽界において、独自の精神性と構築美をもって革新をもたらした作曲家・オルガニスト・教育者です。

幼少期から天才少年として注目され、13歳でパリ音楽院に入学。のちにサント・クロチルド教会のオルガニストに就任すると、その即興演奏は「神がかり的」と称され、敬愛されました。作曲家として名が広まったのは比較的遅く、彼の多くの代表作は晩年に書かれています。

普段は温厚で信仰心深く、弟子たちからは「父フランク(Père Franck)」と慕われていました。自己主張の強い同時代の作曲家たちの中で、彼は生徒の才能を育むことに喜びを見出し、名教師としても名を残しました。循環形式や和声の探求を通して、後世の作曲家たちに強い影響を与えた存在です。

彼の弟子には、フランクの精神を受け継ぎ音楽教育に尽力したヴァンサン・ダンディがおり、パリに「スコラ・カントルム」を設立して教えを広めました。また、エルネスト・ショーソンは独自の叙情的な作風で高く評価され、両者ともフランクの遺産を受け継ぎフランス音楽の発展に貢献しました。

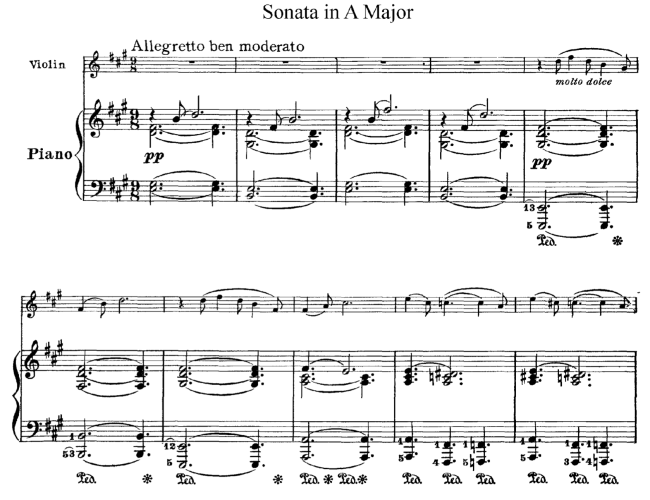

ヴァイオリン・ソナタ イ長調 第1、2楽章

フランクが63歳のときに作曲した本作は、彼の晩年を代表する傑作であり、フランス・ロマン派室内楽の頂点のひとつとされています。

このソナタは、「ヴァイオリンの王」とまで呼ばれた若きヴァイオリニスト、ウジェーヌ・イザイの結婚祝いとして贈られました。初演は1886年9月、ベルギー・リエージュでの結婚式当日。イザイとピアニストのマルセル・サンジェンによって演奏され、その演奏は長く語り継がれています。会場には自然光しかなかったため、日没が迫るなか第4楽章を譜面が見えなくなる前に一気に弾ききったという逸話は、この作品にまつわる有名なエピソードのひとつです。

さらに、イザイはこのソナタを生涯にわたって愛奏し、自身のリサイタルでは常にレパートリーに含めていたといわれています。彼の熱意と演奏によって、この作品の評価は早くから確立し、瞬く間に広く知られるようになりました。

このソナタは「循環形式」によって全楽章が有機的に結びつき、深い叙情性と構築美を兼ね備えています。ヴァイオリンとピアノが対等に響き合うその姿は、室内楽の理想的な関係性を体現しています。

現在もなお、世界中の主要なホールや音楽祭で頻繁に取り上げられ、多くの名演奏が生まれ続けている、まさに時代を超えた傑作です。

ロベルト・シューマン

生誕:1810年6月8日(ザクセン王国 ツヴィッカウ)

死去:1856年7月29日(プロイセン王国 エンデニヒ)享年46歳

シューマンは、ロマン派を代表するドイツの作曲家であり、音楽評論家、そして文学的感性に富んだ芸術家です。若い頃はピアニストを志しましたが、指の故障により演奏家の道を断念。その後は作曲と評論活動に専念し、「音楽と文学の融合」を目指す詩的な作品を数多く生み出しました。

1830年代には音楽雑誌『新音楽時報』を創刊し、ショパン、ベルリオーズ、ブラームスなどの新進気鋭の作曲家たちを世に送り出す批評家としても活躍しました。

また、ピアニストのクララ・ヴィークとの情熱的な恋愛と結婚も有名で、彼女は生涯にわたり彼の創作と精神の支えとなりました。

晩年は精神疾患に悩まされ、1854年には精神的な苦しみのあまりライン川に身を投じ、自殺を試みましたが未遂に終わりました。その後、精神療養施設エンデニヒに収容され、そこで最期の2年を静かに過ごし、46歳でこの世を去りました。

精神の闇に苦しみながらも、シューマンの音楽は内面世界を深く掘り下げた誠実で情熱的な美しさをたたえており、現在も多くの聴衆の心を打ち続けています。

ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44 全楽章

このピアノ五重奏曲は、シューマンが32歳だった1842年、「室内楽の年」と呼ばれる時期に作曲された作品で、彼の室内楽の中でもとりわけ高い人気を誇ります。

ピアノと弦楽四重奏の編成を巧みに活かした構成と、ピアノと弦楽器が対等に対話する緊密な構成が特徴で、これにより「ピアノ五重奏」というジャンルを確立した歴史的な名作と評価されています。情熱的な表現と構成の完成度の高さは、後の作曲家にも大きな影響を与えました。

作曲当時、シューマンはクララと結婚してわずか2年ほど。クララ自身も名ピアニストとして活躍しており、この作品のピアノパートには、彼女の存在が強く反映されているとも言われます。初演はクララ自身がピアノを務め、ベルリンで行われました。演奏は大成功を収め、聴衆や音楽関係者から高い評価を受けるとともに、多くの批評家も絶賛しました。特に、クララの繊細かつ情熱的な演奏は作品の魅力を最大限に引き出し、その後の人気に大きく貢献したと伝えられています。

第1楽章の堂々たる主題提示、第2楽章の沈思的な葬送行進曲風アンダンテ、第3楽章の軽快なスケルツォ、そして第4楽章のフーガを用いた終結は、緊密な構成と情熱的な表現により、聴く者に強烈な印象を与えます。180年経っても世界中の演奏家にとって重要なレパートリーの一つであり、ピアノと弦の対話、調和、そして衝突の美を体現したこの作品は、ロマン派室内楽の真髄とも言えるでしょう。